Le système tonal

Tout un système pour composer des mélodies et au service de l'harmonie

Puisqu'on va parler des gammes majeures et mineures, il est important d'aborder en premier lieu le point de départ de notre écriture musicale à savoir le système tonal. La musique tonale peut être perçue comme une langue, avec ses règles, ses nuances et son vocabulaire propre. Je vais donc ici le définir et expliquer ses caractéristiques. Dans le système tonal, les modes majeur et mineur nous proposent des gammes pour composer la musique que nous connaissons et que nous écoutons. Ce système tonal s'est développé à partir de la Renaissance, qui est une période qui s'étend du XVème au XVIIème siècle. Cependant, il s'est véritablement imposé à l'époque Baroque, qui commence au début du XVIIème siècle.

Avant d'avoir ce système tonal en place, nous étions, depuis le Moyen Âge et même bien avant, sur un système modal. Le premier de ces modes est le mode ionien, qui correspond à la gamme majeure d'aujourd'hui. Jouer ces mêmes notes depuis une autre tonique ouun autre degré donne naissance à d'autres modes. Les modes sont donc des échelles musicales avec des séries d'intervalles spécifiques. Chaque mode porte un nom et a une sonorité distincte, une ambiance particulière

Sur cette page, je vais parler de la tonalité ainsi que des notes modales et tonales. Ton, tonique, tonal ou tonalité sont tous des mots de la même famille.

Ce sont des notions essentielles à comprendre en solfège qu'il est préférable de connaitre avant même d'aborder les gammes majeures et les gammes mineures. Certes, c'est un peu théorique mais cela vous sera très utile pour la suite. En tout ccas, c'est toujours mieux de comprendre les origines de l'harmonie.

Mots et adjectifs de ce système

Certains mots ou adjectifs que je vais utiliser sont très importants en musique pour la bonne compréhension de la théorie et des notions harmoniques. Voici quelques-uns de ces mots-clefs : diatonique, échelle diatonique, ton, demi-ton, tonalité, tonique, tension, résolution, modal, tonal, harmonie tonale, le centre tonal...

La série harmonique

Je vous conseille de regarder cette vidéo sur la consonance des intervalles (un intervalle est la distance entre deux notes), car c'est vraiment le point de départ de l'harmonie tonale en musique.

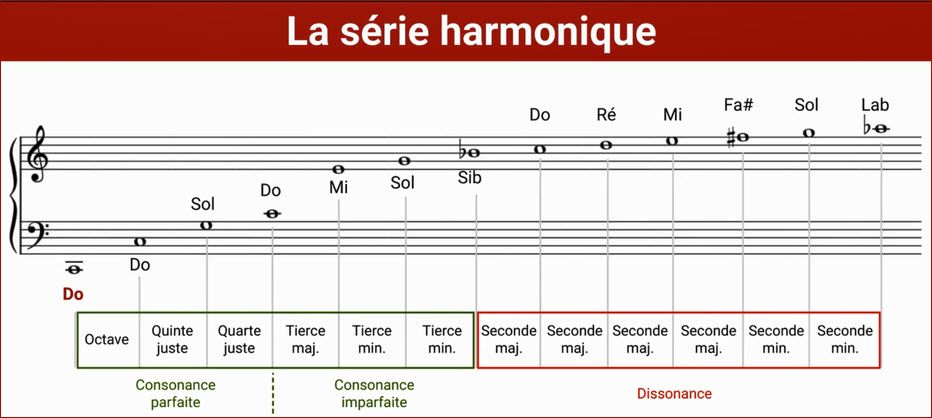

Avant d'aller plus loin dans l'explication de termes spécifiques, il est important de garder à l'esprit qu'en musique l'harmonie et plus globalement notre système tonal repose sur la série harmonique. Il serait trop long ici de l'expliquer sur le plan de la physique et de l'acoustique, mais il est toutefois possible de la comprendre par cette représentation.

Si vous jouez ce Do (en rouge ci-dessus) sur un clavier de piano et maintenez le doigt enfoncé sur la touche, le son de cette note va évoluer dans le temps. Bien que sa hauteur, définie par sa fréquence fondamentale, reste constante, vous percevrez progressivement plusieurs harmoniques : des fréquences multiples qui enrichissent le timbre. C’est ce qu’on appelle la série harmonique.

Après le Do, on peut entendre le Do de l'octave supérieure, puis Sol, Do, Mi, Sol, Sib, Do, Ré, Mi, Fa#, Sol et enfin Lab. On va indiquer les intervalles qui existent entre chacune de ces notes.

- Entre Do et Do, on a une octave,

- Entre Do et Sol, on a un intervalle de quinte juste,

- Entre Sol et Do on a une quarte juste,

- Entre Do et Mi, on a une tierce majeure,

- Entre Mi et Sol, on a un intervalle de tierce mineure,

- Entre Sol et Sib, on a également une tierce mineure,

- Entre Sib et Do, il y a un intervalle de seconde majeure,

- Entre Do et Ré, on a également un intervalle de seconde majeure,

- Entre Ré et Mi, là encore, un intervalle de seconde majeure,

- Entre Mi et Fa#, on a un intervalle de seconde mineure,

- Entre Fa# et Sol, on a un intervalle de seconde mineure,

- Entre Sol et Lab, on a aussi un intervalle de seconde mineure.

Pour celles et ceux qui ont une bonne écoute des sons, il est tout à fait possible de percevoir les premières harmoniques mais pour les suivantes, il faut avouer que cela devient de plus en plus difficile.

Consonance et dissonance des intervalles en musique

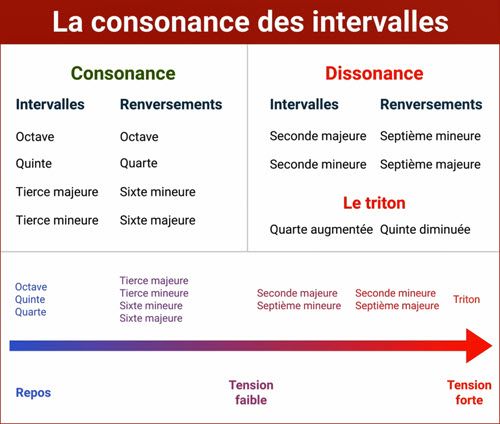

Sur cet exemple, Les intervalles consonants sont l'octave, la quinte, la quarte, et la tierce qu'elle soit majeure ou mineure. Dans ce groupe, on fait une distinction entre la consonance parfaite et la consonance imparfaite.

L'intervalle de seconde est un intervalle dissonant. Voyons désormais comment classer les intervalles manquants, comme la sixte ou la septième.

Il faut savoir que si un intervalle est consonant, alors son renversement le sera aussi. La même logique s'applique pour les intervalles dissonants.

On va donc reprendre les intervalles et les séparer entre consonance et dissonance. J'enlève volontairement la notion de consonance parfaite et imparfaite qui date du moyen-âge et n'est plus trop d'actualité.

Dans les consonances, on a l'octave et son renversement qui n'est autre que l'octave. On a aussi la quinte, et son renversement la quarte qu'on avait d'ailleurs vue dans la série harmonique.

On peut aussi noter la tierce majeure et la tierce mineure et leurs renversements respectifs, à savoir la sixte mineure et la sixte majeure.

Voyons maintenant les intervalles dissonants. On a les intervalles de secondes majeures et de secondes mineures, avec leurs renversements, les intervalles de septième mineure et de septième majeure.

Parmi les dissonances, on a aussi l'intervalle de quarte augmentée et son renversement la quinte diminuée. C'est un intervalle de trois tons, aussi appelé triton et qu'on retrouve notamment dans les accords de dominante que nous aborderons plus tard en harmonie.

Je vous propose de récapituler tout cela avec cette graduation. J'indique les états, du repos à la tension la plus forte. Je précise également les intervalles évoqués, de l'octave au triton. Tout cela n'est que théorie et il faut bien comprendre qu'on est dans le domaine du ressenti et que notre écoute des sons évolue tout le temps.

Il faut savoir que toute notre musique occidentale, de la musique classique à la musique pop, s'appuie sur le système tonal. Il se base sur l'échelle diatonique qui est une séquence ordonnée de sept notes que l'on retrouve sous forme de gamme et ces notes sont séparées par des tons et demi-tons.

On parle donc ici de gamme diatonique. Il est aussi caractérisé par une organisation hiérarchique des sons, ce qui permettra de réaliser des progressions d'accords, des cadences musicales et d'écrire des mélodies.

L'autre caractéristique importante du système tonal en musique est la définition d'une note de départ qu'on appelle la tonique. C'est la première note de la gamme et elle représente le centre tonal, donc la stabilité. Si une tension est exprimée sur le plan harmonique ou mélodique, alors on retournera bien souvent sur elle. On parlera en harmonie tonale de la notion de tension et de résolution. Pour résumer, on peut dire qu'on retrouve dans le système tonal des gammes diatoniques de sept notes qui sont organisées autour de la tonique et de façon hiérarchique.

Dans ce système tonal, on a plusieurs gammes que vous connaissez déjà peut-être comme celles de Do majeur ou de Do mineur par exemple. Il faut bien comprendre qu'on dit ici deux choses très importantes qui vont en réalité définir ce qu'on appelle la tonalité.

- Dans un premier temps, on évoque la tonique ou le ton. Les gammes de Do majeur et de Do mineur commencent toutes les deux par la note Do. Ici, dans ces deux exemple, on est dans le ton de Do.

- Dans un deuxième temps, on précise le mode en indiquant majeur ou mineur. On a donc définit ici la tonalité qui précise en son nom à la fois la tonique et le mode d'une gamme.

Les notes modales

Dans le système tonal, il y a deux modes : le mode majeur et le mode mineur. Chaque mode est caractérisé par l'emplacement des tons et des demi-tons entre chacune des notes.

Je vais vous dire dès maintenant les notes qui caractérisent le mode. Ce sont les notes modales de la gamme et elles vous permettront donc de savoir si elle est majeure ou mineure. Si vous voulez savoir si une gamme est majeure ou mineure, alors certaines notes de cette gamme vous le diront. Ce sont les notes modales et ce sont les intervalles de tierce et de sixte depuis la tonique.

- Si la tierce et la sixte sont majeures, alors la gamme est majeure.

- Si la tierce et la sixte sont mineures, alors la gamme est mineure.

En ce qui concerne le mode mineur, je prends pour référence la gamme mineure harmonique.

Chacune des notes de la gamme correspond à un degré qu'on note avec des chiffres romains. Les notes modales sont donc les notes des degrés trois et six.

Les notes tonales

Les notes qui permettent d'indiquer le ton sont les notes tonales. Je reprends à nouveau les gammes de Do majeur et de Do mineur. Bien entendu, la première des notes tonales est la tonique. On l'a expliqué juste avant, la tonique est, par définition, la note qui indique le ton.

Il y a deux autres notes tonales. Par rapport à la tonique, il s'agit des deux notes qui forment avec elle un intervalle juste. Il s'agit donc de la quarte et de la quinte. Les notes tonales d'une gamme sont donc représentées par les degrés I, IV et V.

Définition de la tension et de la résolution harmonique

Sur le site, vous pourrez consulter toutes les informations concernant les les gammes majeures, avec une vidéo pour chacune. Peut-être savez-vous déjà notamment qu'une gamme majeure est constituée de sept notes séparées par des intervalles de tons et demi-tons. On a également harmonisé la gamme de Do majeur, avec des accords de 3 puis de 4 notes.

Avant d'aborder les fonctions harmoniques des accords, il est recommandé et utile de mieux comprendre la notion de tension et de résolution en musique qui sera très souvent évoquée. C'est en effet un élément fondamental de l'harmonie tonale et qui permettra d'expliquer beaucoup de constructions harmoniques.

Si un musicien joue des accords qui sonnent bien à l'oreille, c'est surement grâce à son talent, son expérience, son inspiration mais cela s'explique aussi et en grande partie par l'harmonie et ses règles. En effet, quand vous jouez dans une tonalité, chaque accord a une fonction harmonique précise et c'est ce qui va structurer la musique.

L'importance des demi-tons dans le système tonal

Avant d'aller plus loin, je voudrais expliquer une notion très importante en harmonie, celle de la tension et de la résolution. Cela nous aidera beaucoup par la suite pour comprendre les cadences musicales et les progressions d'accords. Et bien entendu, plus tard, tout cela vous sera utile si vous voulez composer ou faire des analyses de partitions par exemple.

Je vais rappeler le rôle et l'importance des demi-tons dans une gamme majeure. Il faut savoir qu'il y aura toujours une tension harmonique plus forte entre deux notes diatoniques si elles sont séparées par un demi-ton. Plus l'intervalle entre deux notes diatoniques est petit, plus l'attirance entre elles est grande.

En musique, la notion de tension est générée par des accords ou des notes qu'on dit instables. La résolution est le processus par lequel cette tension est relâchée, créant ainsi une sensation de repos, de soulagement et de stabilité.

Prenons l'exemple de la gamme de Do majeur en localisant les deux demi-tons, c'est à dire entre Mi et Fa ainsi qu'entre Si et Do

- Il y a un demi-ton entre Fa et Mi. La note Mi, la tierce majeure, représente une note stable et consonante. La note Fa va donc résoudre naturellement vers Mi par une descente mélodique et harmonique perçue comme plus stable. Nos oreilles sont habituées à entendre certaines progressions naturelles et résolues. La progression de Fa vers Mi s'inscrit dans cette logique.

- Prenons l'autre demi-ton, celui qui existe entre la sensible, la note Si, et la tonique Do. Comme vous le savez, Do représente la note tonale, c'est à dire une note centrale et très stable. C'est ce qu'on avait vu dans la définition du système tonal. La résolution de Si vers Do est donc particulièrement efficace pour créer une sensation de soulagement et de repos.

En résumé, quand on a un demi-ton entre deux notes diatoniques, il y a une tension entre elles. L'une aura tendance à aller vers l'autre qui sera la plus stable des deux. C'est ce qu'on appelle la résolution.

Enfin, vous comprendrez facilement que si on joue Fa et Si en même temps, alors la tension et la résolution seront encore bien plus grandes. L'intervalle entre Fa et Si est un intervalle de trois ton qu'on appelle aussi le triton. Il va créer une instabilité et une tension assez forte sur le plan harmonique.

Bien entendu, la présence de ces demi-tons et de ces notes qui exercent une tension est importante sur le plan mélodique mais elle l'est tout autant sur le plan harmonique, c'est à dire au niveau des accords. La présence de ces notes va considérablement avoir un impact sur la stabilité et l'instabilité des accords, donc de l'harmonie.